...wir haben deinen Ruf gehört

Ein Haus der Fürsorge braucht nun selbst Fürsorge

Das Oettinger Witwenhaus der Freifrau

Maria Barbara von Neuhaus

Am Rande der Altstadt von Oettingen schlummert ein außergewöhnliches Denkmal in stiller Bescheidenheit, dessen Geschichte ebenso bewegend ist wie die der Frau, die es einst errichtete. Das Witwenhaus der Maria Barbara von Neuhaus, 1712 erbaut, zählt zu den frühesten Einrichtungen dieser Art in Süddeutschland – und es zeugt bis heute von gelebter Barmherzigkeit, weiblicher Initiative und gesellschaftlichem Weitblick.

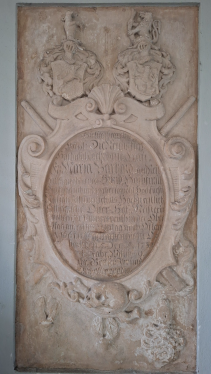

Die Stifterin, Freufrau Maria Barbara von Neuhaus (1661–1733), war eine bemerkenswerte Frau, deren Leben von persönlichen Verlusten, aber auch von außergewöhnlichem Engagement geprägt war. Maria Barbara von Neuhaus wuchs als Halbwaise auf – ihr Vater starb, als sie noch ein Kleinkind war. Gemeinsam mit ihrer kränkelnden Mutter lebte sie, vertrieben vom eigenen Herrschaftsgut, fortan in wechselnden, oft prekären Verhältnissen – Erfahrungen, die ihr Empfinden für menschliche Not wohl zeitlebens prägten.

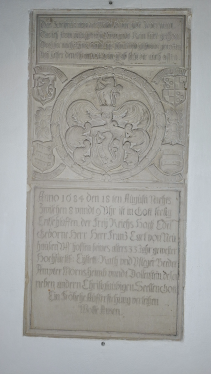

Auch ihr späteres Leben blieb von schweren Verlusten überschattet: Als junge Mutter verlor sie alle vier Kinder im Kindesalter sowie ihren Ehemann Franz Carl von Neuhausen nach nur viereinhalbjähriger Ehe. Doch statt sich zurückzuziehen, fand sie neuen Lebenssinn im Dienst an anderen – insbesondere an Waisen, Jugendlichen und verwitweten Frauen.

Aus tiefer pietistischer Überzeugung heraus gründete sie zahlreiche wohltätige Einrichtungen, darunter zwei Witwenhäuser. In Oettingen ließ sie 1712 das Erste dieser Art errichten – ein bis dahin kaum bekanntes Modell sozialer Versorgung, das verwitweten Frauen ein würdevolles Leben im Alter ermöglichte. In sieben kleinen Wohnungen lebten die Bewohnerinnen mit je einer eigenen Stube, Kammer und einem kleinen Gartenanteil – eine für die damalige Zeit revolutionäre Wohnform, die Gemeinschaft und Eigenständigkeit miteinander verband.

Finanziert wurde das Projekt vollständig von der Stifterin selbst, die nicht nur den Bau ermöglichte, sondern auch für die Versorgung der Bewohnerinnen sorgte. Unterstützt wurde sie dabei vom damaligen Generalsuperintendenten Friedrich Heinrich Camerer sowie von weiteren pietistischen Persönlichkeiten, darunter auch August Hermann Francke, der das Haus 1718 persönlich besuchte.

Ihre geistige Prägung durch den Pietismus geht letztlich auch teilweise auf den aus Cronheim stammenden Gelehrten Johann Heinrich Boeckler zurück. Boeckler, ein gebürtiger Pfarrerssohn, wurde am 13. Dezember 1611 im ehemaligen Frühmesshaus gegenüber dem historischen Pfarrhof geboren. Boeckler war Lehrer und Mentor von Philipp Jakob Spener, dem späteren Begründer des Pietismus. Speners Lehren wiederum prägten das Denken und Handeln Maria Barbaras entscheidend – und machen deutlich, wie eng geistige Strömungen jener Zeit mit konkretem sozialen Handeln verwoben waren.

Ihr Engagement ging weit über Oettingen hinaus: Auch in Ansbach, Idstein, Pappenheim und Dollnstein hinterließ sie Spuren, gründete Armen-, Waisen- und Witwenstiftungen und trat sogar als geistliche Dichterin hervor. Sie verstand Nächstenliebe nicht nur als Wort, sondern als praktische Tat – in einer Zeit, in der verwitwete Frauen oft ohne Absicherung, Einkommen oder gesellschaftlichen Schutz dastanden.

Das Oettinger Witwenhaus ist heute ein bedeutendes Zeugnis frühneuzeitlicher Sozialarchitektur. Seine schlichte, fast demonstrative Einfachheit steht im Kontrast zum barocken Prachtstil der Zeit – und ist Ausdruck einer inneren Haltung: Demut, Fürsorge und geistliche Verantwortung, verwoben mit dem pietistischen Ideal tätiger Nächstenliebe.

Mit der behutsamen Sanierung des Gebäudes beginnt nun ein neues Kapitel. Geplant ist, die historische Substanz zu erhalten und zugleich einen Ort zu schaffen, der an Maria Barbara von Neuhaus erinnert und ihre Idee der Fürsorge in die Gegenwart übersetzt – vielleicht in Form eines kleinen „offenen Museums“, zugänglich für alle, die sich für Geschichte, Architektur oder gelebte Menschlichkeit interessieren.

Die gesellschaftlichen Schranken, gegen die sich Maria Barbara mit ihrem sozialen Wirken intuitiv stellte, begannen erst Jahrzehnte nach ihrem Tod langsam zu bröckeln – unter anderem durch die Reformen Maximilian von Montgelas’, dem kurzzeitig auch die Herrschaft Cronheim gehörte. Montgelas trieb ab 1808 in Bayern die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Neuordnung des Verwaltungsstaats und die Verankerung bürgerlicher Rechte in der Verfassung voran. Was Maria Barbara aus tiefster Überzeugung vorlebte, wurde nun schrittweise zur öffentlichen Aufgabe.

Ein Denkmal erwacht – nicht nur aus baulichem, sondern auch aus historischem Dornröschenschlaf. Ich habe große Freude daran teilhaben zu dürfen.

Das Begleitbuch zur Sanierung mit dem Titel: "Das Oettinger Witwenhaus der Maria Barbara von Neuhaus - Eine Darstellung im Kontext des konfessionellen und sozialen Milieus einer Residenzstadt". Autoren: Markus Schäfer & Dr. Thomas Freller. Es handelt sich um ein gebundenes Hardcover (ca. 180 Seiten, hochwertiges Papier, Farbdruck), das ab sofort im Handel erhältlich ist. Verkaufspreis 39 Euro. Erhältlich ist das Buch im Heimatmuseum Oettingen u in der Buchhandlung am Färberturm in Gunzenhausen.